創業・嘉永年間の漆器と陶器の専門店/石川の伝統工芸をお届けします

お気軽にお問い合わせ下さい tel.0767-52-4141

日本のいいものを守り、そして伝えていきたい

かつて日本人の暮らしの中で、あたりまえのように使われていた器が今姿を消そうとしている今日この頃。そんな普段の生活中で、今一度見直してみたいと思う器がいくつかあります。たとえば蓋付きのお椀であったり、小さなお醤油つぎであったり・・・そんな日本のいいものを守り、そして伝えていきたいと思います。

こちらでご紹介している商品は、石川の伝統工芸品である輪島塗と九谷焼、そして山中塗です。全ての商品は私が実際にひとつひとつ手に取り、目で確かめた商品のみをご紹介しております。かたちや質感、使いみちなど私の目線で感じたままをお伝えしています。

商品は、掲載表示サイズと数mmの誤差や形、色目等にも若干の違いがございます。何卒ご理解、ご了承いただけるようよろしくお願いいたします。

漆陶舗あらきでは店頭販売もしている為、掲載商品が在庫切れの場合がございます。その場合は、メールにてご連絡いたしまので、ご了承の上ご注文願います。

漆陶舗あらきのこだわり

- 麗しい心づくし重ね合わせて…

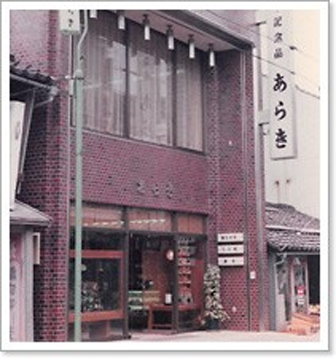

- 【漆陶舗あらき】は、「花嫁のれん」を心に抱く町、能登は七尾一本杉町において創業・嘉永年間という歴史のあるお店です。伝統文化として受け継がれてきた漆、陶器を通して「麗しい心づくしを重ね合わせて」をコンセプトに、「贈る人」の思いをお品に重ね合わせて、あらきが心を込めてお包みし「贈られる人」にその思いが伝わるお手伝いができるよう努めております。

- 石川の伝統工芸

- 能登の自然豊かな土地で育まれた輪島塗と、加賀百万石の地で息づいた九谷焼の石川の伝統工芸品の中から若女将が厳選した商品のみをご紹介させていただきます。

婚礼引き出物から始まりお祝い、内祝やご法要の記念品などあらゆる記念品として皆様にご紹介させていただきます。 - 作り手の心を伝えるお手伝い

- 皆様とのご縁を頂き【漆陶舗あらき】を訪れていただいた事に心より感謝するとともに伝統工芸が持つ古くからの日本の文化を少しでも感じていただければ幸いです。

そして「手に取って是非見たい」そう感じていただけた時が作り手の思いがお客様にお伝えすることが出来た時だと思います。

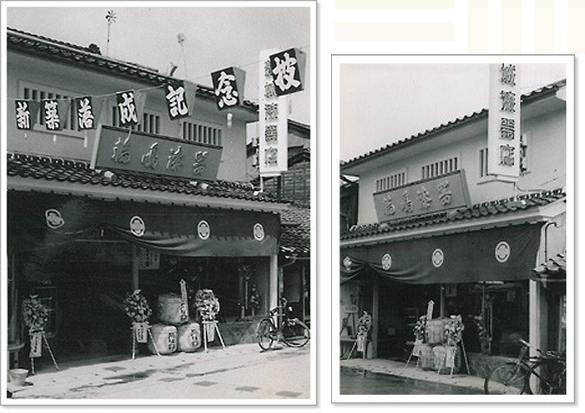

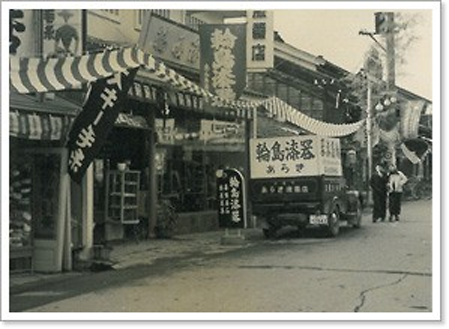

あらきの歴史

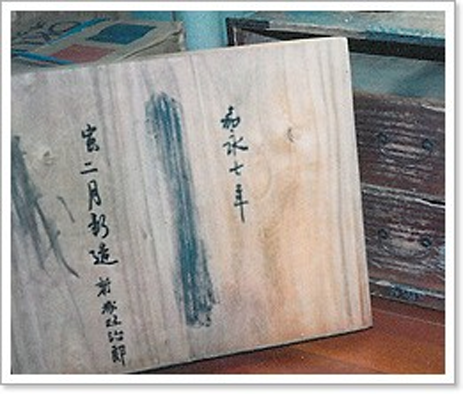

明治28年4月、明治38年11月と七尾は二度の大火に見舞われ、過去の記録が何も残されていません。唯一「嘉永7年 寅二月新造 新城政治郎」と書かれた漆道具が納められた船ダンスが今でも残ってます。そこで、お寺の過去帳をひも解いてみると一本杉町の初代政之亟は、当時新城(あらき)ではなく、新屋(あたらしや)とあり、屋号は新政(しんまさ)と呼ばれていました。そして、そんな時代から輪島塗を行商していたといわれています。

また、輪島との行き来があった為4代店主 新城庄次郎は輪島の小西家より新城家へ婿入りしています。

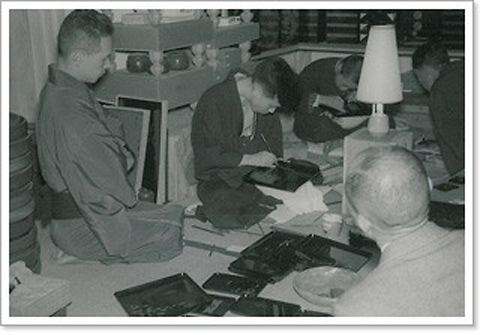

輪島より沈金師を呼び寄せ、技術披露をしている様子。

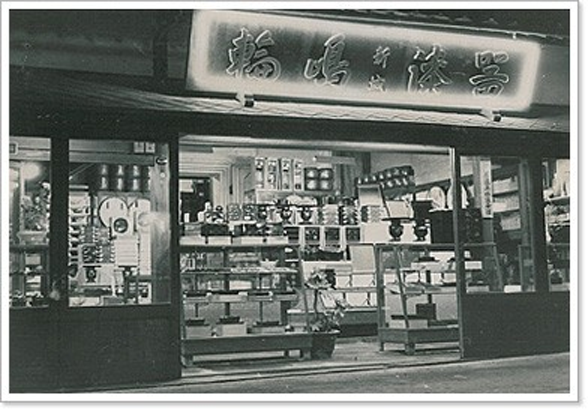

左)6代店主 新城政喜

このころより輪島塗の他に九谷焼や山中塗の販売も始める。

7代店主 新城良