創業・嘉永年間の漆器と陶器の専門店/石川の伝統工芸をお届けします

お気軽にお問い合わせ下さい tel.0767-52-4141

石川県が誇る九谷焼の歴史と産地

九谷焼は、1975年(S50年)に九谷焼が通商産業省(現経済産業省)より伝統工芸品に認定され、翌51年には石川県無形文化財に指定されました。また、日本政府から人間国宝として認定を受けた三代徳田八十吉(とくだやそきち)さんや、吉田美統(よしたみのり)さんがいらっしゃいます。その九谷焼の特徴とともに九谷焼の歴史や美しい九谷焼特有の色絵デザインの紹介をしていきます。

◇発祥と古九谷

九谷焼の発祥地は、冬には雪に閉ざされ交通もとだえる奥深い村、加賀国江沼郡九谷村で現在の石川県加賀市山中町九谷村です。

「九谷焼」はその名の通り、地名の「九谷村」の名からとったもので、江戸末期頃より九谷焼きと呼ばれるようになりました。

九谷焼の開窯創業についてはいろいろな説がありますが、一般には明歴元年(1665)頃と言われています。当時、大聖寺藩が鉱山開発中に、藩領内の九谷村で磁器の原料となる陶石が発見されたことで、磁器の生産が始められたと言われています。

また、この時期に製陶されたものを「古九谷」と呼んでいます。しかしこの「古九谷」は元禄年間(1688~1703)の1701年頃、開窯からわずか約50年で生産を終了します。閉窯の理由は、さまざまな説がありよくわかりません。

◇現九谷焼のはじまり

以降約100年間九谷焼は空白のときが続き、江戸時代後期の文化3年(1806)金沢の春日山窯にて 復興します。この窯を指導したのが京都の青木木米です。以降若杉窯、吉田屋窯、飯田屋窯、永楽窯、小野窯、庄三窯と次々に開窯し、これらの窯はいずれも産業指向をめざし、日常品の生産を行っていきました。この時期の各窯はそれぞれ特徴ある作風を確立しており、今日の九谷焼の源流となっています。

時の流れにつれて窯場も場所を移し、現在の九谷焼の中心地として栄えているのは石川県能美市寺井町です。日本海と山の間に挟まれた県の南部にある人口約15,000人の町です。その寺井町は、九谷焼の里として全国的に知られ、九谷焼の総生産量の約80%を賄っています。特に九谷陶芸村界隈には陶器問屋が軒を連ね、各お店には美しい色絵磁器が沢山展示されています。

九谷焼の特徴

-

- 色鮮やかな器は食卓を華やかに演出してくれます

- 九谷焼コレクション 豆皿

- 各種1枚 1,210円(税込)

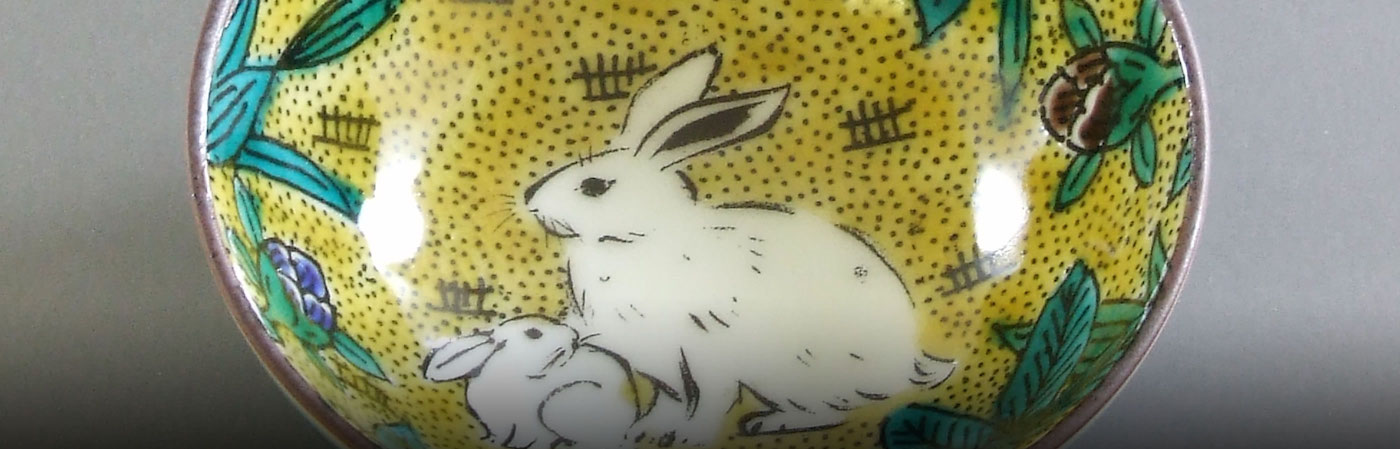

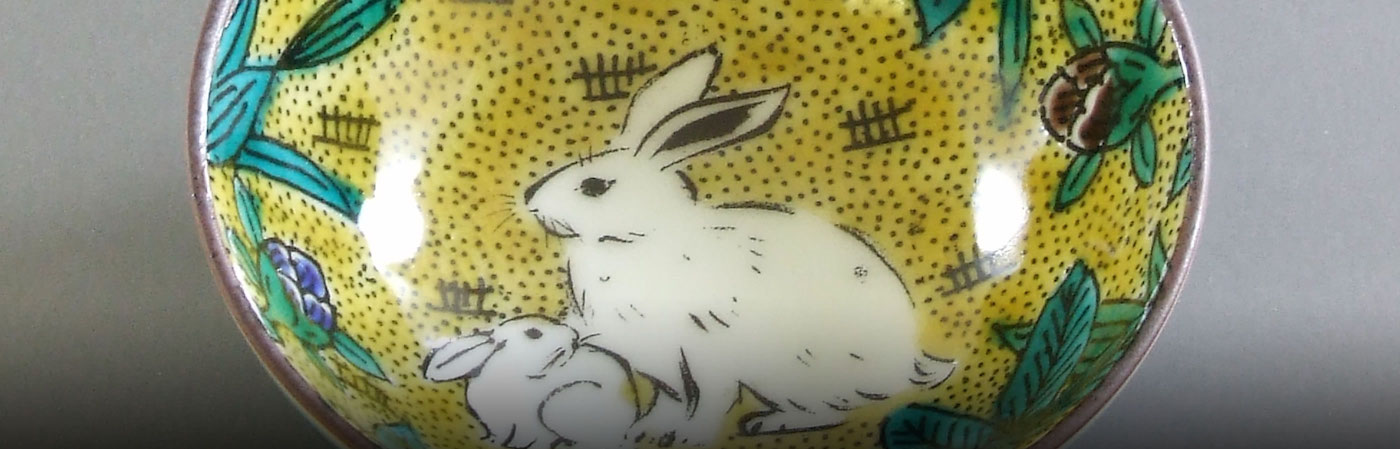

九谷焼は、日本を代表する色絵陶磁器で、その最大の魅力は簡単に言うと絵柄です。専門的には「上絵付け」と呼ばれます。九谷 焼は「上絵付けを語らずして九谷はない」と言われるほど、色絵装飾の素晴らしさは、豪放華麗です。

◇九谷と言えば九谷五彩

まず知っていてほしいのは九谷五彩です。上絵付けの特徴は『赤、黄、緑、紫、紺青』の、五彩手(通称九谷五彩)という、みごとな色彩効果と優美な絵模様に表れています。その五彩によって描かれる色絵の技法は、現代まで脈々と受け継がれています。その他、『緑、黄、紫、紺青』を使用した青手古九谷というのもあります。色彩のハーモニーがとても魅力的です。このように、九谷焼の作品からは細かい絵を丹念に精魂込めて書き、描く、職人たちの心が伝わります。

◇窯(かま)と作風

そして、九谷焼と聞いて、皆さんはどんな作品が思い浮かぶでしょうか?九谷焼では”窯”によって作風が大きく変わります。窯がひとつの流派をつくると考えてもらうとわかりやすいかもしれません。人間国宝の作品がどこの窯元かを見ると面白いですし、はたまた昔の窯元なら古九谷と呼ばれる濃厚な色で埋め尽くされたものかもしれませね。そうです、作り手の数だけ作風があるだけではなく、窯元も大きく作風に影響を与え、様々なデザインの焼き物があるのが九谷焼の素晴らしさでもあります。

九谷焼の代表的な色絵デザイン

この九谷焼も華やかな九谷五彩という ”色” だけ発展したわけではありません。上絵付と呼ばれる画風も評価されています。ここでは代表的な6種類の歴代画風の紹介をさせていただきます。それぞれの画風は、「再興九谷」と呼ばれ、代表的なデザインや技法を確立しました。パンフレットなどでもよく目にすることがあると思いますが、おおまかなものはここを見ればわかるようになると思います。

先の九谷の歴史でも書きましたが、九谷焼は一度すべての窯が閉じられたという歴史があります。その九谷焼ヒストリーが後に再興した窯元や新たに出来た窯から、それぞれの個性を活かした画風を生みだし、現在の九谷焼があるわけです。

それぞれの作風の特徴がわかると、必然的に九谷焼の作品鑑賞や九谷焼選びがもっと楽しくなります。

◇古九谷(こくたに)

明暦~宝暦年間(1650頃~1700頃) 後藤才次郎

狩野派の名匠・久隅守景の指導を受けたといわれるもので、古九谷は、とてもダイナミックで、心に響く力強さがあります。青(緑)・黄・赤・紫・紺青の五彩を使い、絵画的に完成された表現力と大胆な構図で、のびのびとした自由な線描きは豪快で力強い味わいが魅力となっています。五彩のうち赤を用いず塗り埋める青手もあります。ご覧の通り、図柄は草花山水が主です。九谷焼の王道ともいえる作風ですね。

アンティークなものが好きな方、現代的な繊細なものではなくダイナミックでもあり、五彩と白を基調としたものが好きな方におすすめのものになります。九谷焼といえばこのデザインが一番初めに思い浮かぶのではないでしょうか。

◇木米(もくべい)

文化年間(1805~1817) 青木木米

古九谷が廃窯されてから約80年後、金沢に春日山窯が開窯かれました。京都の名工と言われた文人画家・青木木米の指導により、素地前面に赤を施し、中国風の人物を主に五彩を使って描き込んであります。木米は、仁清、乾山と並び全国三銘陶の一人で、いかにも和やかな雰囲気の上絵といえるでしょう。

細かく描かれた文様をよくよく見てみると、かわいらしい印象を受けます。私としては人物の様々な表所をみてもらいたいと思います。その表情の豊かさが作品を作り上げているといえる特徴の九谷焼です。

◇吉田屋(よしだや)

文政年間(1818~1829) 豊田伝右エ門

大聖寺藩の豪商

豊田家(屋号吉田屋)が開いた窯です。青手古九谷の塗り埋め様式を再興したもので、赤を使わず青(緑)・黄・紫・紺青の四彩を使っています。模様のほかに小紋を地紋様風にして、器物全面

を絵の具で塗り埋めた、重厚さのある 作風で独特の雰囲気をかもし出しています。

塗り埋めの名前の通り、白い部分がほぼなく、赤もなく、重厚感と器の存在感を求める方におすすめとなります。

◇庄三(しょうざ)

-

- 九谷焼 庄三 香炉

- 16,500円(税込)

-

- 九谷焼 東美恵作赤絵小紋あじさい鉢

- 132,000円(税込)

明治初年(1860~1880) 九谷庄三

西洋文化が入り、和洋折衷となった作風です。古九谷・吉田屋・赤絵・金襴手のすべての手法を間取り方式で取り入れており、これらを和絵具に洋絵具を加え綿密に描き込んだ「彩色金襴手」は繊細かつ絢爛豪華な花鳥人物山水が特徴です。明治以降の産業九谷の主流となった作風です。

和洋折衷ではありますが、明治の雰囲気が懐かしさも感じさせます。こちらの作風には金も使われていたり、様々な絵具で描かれているので、豪華なものや、色鮮やかさ、細かな文様などを楽しみたい方におすすめです。

◇永楽(えいらく)

慶応年間(1865~1868) 永楽和全

永楽和全による京焼金襴手手法で全面を赤で下塗りし、その上に、金のみで模様を描き、絢爛豪華な作風とともに、京焼風な洗練された美しさをみせています。花鳥獣虫を、一筆書するのが特徴とされて金襴風とも呼ばれています。

赤に金のみという作風ですので、インパクトがあります。京焼の作風を引き継いでいる為、典型的な九谷焼のイメージはないのですが、こちらも九谷焼の代表的な作風です。お祝い品や、焼き物に興味のある方、希少な作品をお求めになられている方におすすめの作風となります。

◇飯田屋(いいだや)

天保年間(1830~1845) 飯田八郎右エ門

吉田屋窯を引き継いだ宮本窯で焼かれた様式です。赤絵により綿密に人物を描き、その周りを小紋などで埋め尽くし、所々に金彩を加えてあります。一見して言葉では言い表せないほどの赤絵細密描画で、随所に金彩を施し、優美さを醸し出しています。

非常に繊細な文様と赤を中心とした作風です。九谷焼では「赤絵」と言えば飯田屋風さんを指すことが多いと思います。フリーハンドで描かれる繊細な線と赤い絵柄は飾り物にぴったりです。美しいデザインを求めている方におすすめの作風となります。

九谷焼の美しい陶器と磁器の選び方

一般的に陶磁器といえば、陶器と磁器の総称です。九谷焼には、陶器も磁器も両方あります。陶器・磁器では使い方や扱い方が違いますので、その性質と見分け方を知っていれば九谷焼選びが数段充実することでしょう。ここでは、陶器と磁器の違いについて掘り下げて比較してみたいと思います。

◇陶器

-

- 九谷焼【山田義明】作 椿抹茶茶碗

- 41,800円(税込)

こちらは、九谷焼作家 山田義明さんのお抹茶茶碗で、陶器の作品になります。陶器はバクテリアなどの作用でねばり気をおびた土を用いて作られます。素焼きの状態で褐色の土の色をしている物が多いため、土の温かい風合いを大切にして、絵付けをしない物も多く見られます。日本の備前焼や益子焼などがそうです。温かみがあり、全体に厚くぽってりした感じがします。指ではじくと鈍い音がする他、高台には土の色が出ているので陶器と磁器を見分けるのに一番分かりやすい所です。一般的に「土もの」とも呼ばれています。

◇磁器

-

- 九谷焼 5.3号古九谷梅に鳥舟型小鉢揃(5枚組)

- 30,800円(税込)

そして、こちらは食器として食卓に並ぶ磁器の器です。梅に小鳥は九谷焼を象徴とする絵柄ですね。磁器の原料は、石を細かく砕いて粘土質になった「磁土」を焼いて作るので「石もの」と呼ばれています。一見陶器に似ていますが、高台にも釉薬をかけてあり、素地が白いのが特徴です。さらに、表面がなめらかなため、鮮やかで細かい絵付けができるのも特徴です。磁器の簡単な見分け方として、指で弾くと金属質の「チ~ン!」と高い音がし、丈夫です。一般的に瀬戸物と呼ばれ普段私たちが食卓で使っているお茶碗などがそうです。

九谷焼の制作工程

九谷焼が制作されるまでには、大きく分けて土造り・成形・下絵・上絵の 四工程から作られていきます。石川県の伝統工芸品として、九谷焼の歴史的にも美術的にも世界に誇れる優れた九谷焼がどのような工程を経て完成するかをご紹介させていただきます。

◇土造り(採石・粉砕・坏土)

土造りは採石から始まります。石川県小松市花坂山で採石されたものは、高熱にあっても形状をくずさない耐火性と、成形に不可欠な粘り気のある可塑性(かそせい)を兼ね備えています。原料となる陶石を粉末状になるまで砕き、水をたたえた水簸槽に陶土を加えて混入し、十分に攪拌します。何種類かの陶石と陶土が水の中でよく混ざり合った後、水槽に沈殿した粒子の細かい粘土状の土だけを集めて「坏土」ができあがります。九谷焼の場合、とかく色絵付けの良否に目が向けられがちですが、「九谷の美しさは坏土に始まる」と言われるほど重要な工程でもあります。

◇成形(加工・乾燥・素焼き)

空気を追い出すように練り上げた坏土を成形して器をかたち造ります。土練り3年、轆轤(ろくろ)6年と言われるほどに長年の経験と技術を要する工程でもあります。主に轆轤を使って一つひとつ手作りすることの多い九谷焼では重要な作業段階といえます。手のひらや指先を器用に操り、クルクルと回る轆轤上の土の塊をどんな形にも変えてしまう作業は、器造りの真髄といえます。土に作り手の命が宿ったかのような様は圧巻です。成形した素地を半乾きにし、ゆがみなどを修正して仕上げ削り、彫り模様がある場合はこの時に行います。形が整えられた素地は天日でしっかり乾燥させて後、約8時間かけ800~900度で「素焼き」が行われます。窯から取り出された素焼きの器はねずみ色の土がほんのり赤茶色に色付きます。

◇下絵付け

釉薬(ゆうやく)を掛ける前に絵付けをするのが下絵付けです。素焼きが終わった素地に、染め付け呉須(ごす)(酸化コバルトを主成分とする青色の顔料)を使って下絵付けを施します。一般には染付と呼ばれています。

◇施釉

施釉(せゆう)とは、釉薬を素焼きの器にかける工程です。釉薬(ゆうやく)とは、高温で焼くとガラス質に変化し、器を覆う膜となる液体です。この釉薬を素焼きした器にかけます。釉薬には様々な種類や掛け方がありますが、さっとくぐらせながら均等に釉薬がかかるよう素早く作業をしていくのは正に職人技と言えます。

◇本窯焼き

高温で長時間行うのが本焼きです。素焼き同様、本窯焼きも以前は登り窯で炊かれましたが、最近はガス窯や電気窯が主流です。素焼きよりも高い温度の約1300度で焼き上げます。焼成時間は約12~15時間で、本焼きを終えると素地は白くなり、釉薬は焼成中に溶けて、透明なガラス質の膜になり艶が出ます。

◇上絵付

本焼きを終えたものに、色絵付けを行います。九谷焼は、この段階を踏むものが多く、最大の魅力です。呉須(ごす)による骨描きから始まり、九谷五彩を中心とした上絵の具による彩色を施します。特に作家はそれぞれの絵付け技法を用い、独自の加飾を行っていく段階になります。

◇上絵窯

上絵付したものを約800℃前後で、上絵窯を使い焼成します。商品によっては4時間から最大で10時間程焼成し、仕上げます。淡い色の和絵具が焼成することでガラス質に変化します。透明感とともに色も鮮やかな色彩になり繊細な文様が浮かびあがります。この透明感が九谷焼の特徴の1つでもあります。

◇完成

九谷焼は、粘土の製造では粘土屋さん、成形・加工・乾燥・素焼き・本焼きでは、素地作りの職人さん、絵付けでは絵付け職人さんというように各工程を丁寧に専門の技でやり遂げています。また、窯での焼成も経験から温度管理が緻密に行われ、釉薬や絵具、筆などの道具類なども欠かせません。このように、九谷焼はすべての工程が滞りなくすすむことで完成されます。こうして、九谷焼という焼き物はたくさんの職人さん達の手から作られているのです。

九谷焼の器の育て方

九谷焼の「美」を学んだところで今度は「用」の楽しみ方を知っていただきたいと思います。私たちの食卓って和もあれば洋もあるし、中華もありますよね。だからこそオールマイティな器が求められるというわけですが、そんな中、九谷焼はさまざまな画風を生み出し人々の声なき声に耳をそばたててきました。そして、使い手の希望により添いながら新しい技法や意匠に挑戦しながら「もっとあなたに近づきたい…」今も九谷焼はそう願っています。四季折々の食材を九谷焼のうつわに大胆に盛り付けていただく。それこそが九谷焼が望む姿だと思います。

最後に、九谷焼を手にして長く付き合うために、ぜひ知っておいて欲しいことがあります。陶器の個性や特徴を理解したうえで付き合えば、陶器は手をかけるほどに美しく趣を増して答えてくれます。

◇九谷焼の器を購入したら

器を買い求めたら、まず器の高台(底)を良く見てください。昔は、陶器屋さんが砥石で磨いてくれましたが、最近はメーカーで処理されています。しかし、もし底にザラツキが残っていると、食卓や塗物に傷つけますので必ず確認するようにしましょう。ザラツキが残っている時は、砥石やサンドペーパーでなめらかに磨き、 湯に入れてよごれを落としましょう。

◇九谷焼の器を使う前に

土物の器で表面がひびのようになっているものを貫入(かんにゅう)といいます。貫入は吸水性が強いので、使う前に水につけて充分水を吸わせてから使います。そのまま使うと、醤油や色のある果汁など食物の色素が染み込んで落ちにくくなります。また、カビが生える原因ともなります。先ずは使う前に、器を米のとぎ汁や塩水で煮るのも有効といわれています。

◇九谷焼の器の使い方

電子レンジは磁器陶器ともに金銀彩が施された器は、電子レンジには使えません。金属食器が電子レンジで使用できないように、模様の金銀も電子に反応します。陶器(土もの)はなるべく使わない方が賢明です。また、貫入(ひび焼)のあるものは、長時間使用するとまれに破損することがあります。耐熱用とか電子レンジ用と表示されているものは、安心してお使いいただけます。

◇九谷焼のお手入れ方法

器は、使い終わったら早めに水につけ中性洗剤を使いスポンジの柔らかい面で洗いましょう。ご飯などのこびり付いた汚れをふやかして洗うと良いでしょう。タワシや磨き粉やスポンジの硬い方などでゴシゴシ洗うと細かい傷がつき陶器といえども肌つやが無くなります。また、器にはいろいろな形がありますので、互いにぶつけないようひとつずつていねいに洗いましょう。

器を洗った後、陶器の場合は水気がしみ込んでいるので、とりわけ念入りに乾燥させましょう。湿気を帯びたまま食器棚に収納すると、梅雨どきなどはカビの原因にもなります。最後に熱湯に通すと早く乾燥させることができ、カビの予防にもなります。また、汚れがたまったり茶渋がついた急須や湯のみなどには、台所用の漂白剤を使うとよいです。ただし、色絵や金彩、銀彩が施されたものは色落ちすることがあるので要注意です。

◇陶器の置き場選び

毎日の食事でよく使う食器は、茶碗、取り皿、鉢というふうに、種類別に大きさと形の同じものを5~6枚重ねて食器棚などに収納します。ただし陶器は土が柔らかく割れやすいので、器と器の間に柔らかい紙を挟むとよいでしょう。上絵付けや金彩、銀彩が施されたものや漆器と重ねるのは避けましょう。

一方、普段それほど頻繁に使わない大皿や鉢などは、柔らかな和紙や木綿の布などで包んで収納します。来客用のおもてなしの器や行事用の器などは和紙で包んで箱に入れ、湿気が少なく直射日光が当たらない場所に保管をしましょう。箱に、収納した器の絵や写真を貼っておくと取り出しにとても便利です。

オススメの九谷焼

いかがでしたでしょうか?最初に持っていた九谷焼への「敷居が高そう」とか「手が届かないわ」というイメージが今では、「可愛い!」と前のめりになっていませんか?古九谷から始まった九谷焼ですが、後にさまざまな九谷焼が登場し、今では私たちの日常の暮らしをとても豊かにしてくれています。

九谷焼で製造されている陶磁器の種類には、菓子鉢・湯呑・銘々皿・花瓶等のほか、電子陶箱といった九谷焼のUSBメモリーなどがあります。その様式は伝統的な陶磁器のデザインから、電子機器といった新しいものへの取組まで幅広く作られています。まさに、九谷焼は時代に添って大胆に進化し続けています。機会があれば、ぜひ九谷焼を手にとって、加賀百万石に息づいた日本の美を味わっていただきたいと思います。

※詳しい商品説明は、各商品ページをご覧ください